2024年6月25日星期二傍晚,匈牙利“中国文学读者俱乐部”第10期活动在布达佩斯著名的“三只乌鸦咖啡馆”的剧院里举行,再次座无虚席。这次读书会扩大了规模,分成上下两场“圆桌讨论”,吸引来上百位热心听众。该俱乐部的负责人是知名汉学家、翻译家宗博莉·克拉拉女士(ZOMBORY Klára),她也是当代中国文学在匈牙利翻译与传播的核心人物,上半场的主题讨论由她亲自主持,受邀嘉宾为罗兰大学远东学院图书馆馆长、汉学家马约尔·柯尔奈莉奥女士(MAJOR Kornélia)和卡洛利·伽斯帕尔大学中文系讲师、汉学家、翻译家托考伊·若尔德(TOKAJI Zsolt)。下半场讨论由帕兹马尼·彼得大学中文系主任、汉学家邵莱特·盖尔盖伊(SALÁT Gergely)主持,受邀嘉宾有文学翻译本柯·费伦茨(BENKŐFerenc)、中国和东亚问题学者、布达佩斯考文努斯大学博士生帕夫里切克·帕特利克(PAVLICSEK Patrik)和罗兰大学中文专业学生佩莱·托马什(PELLE Tamás)。讨论正式开始前,先播放了刘慈欣、韩松、宝树、陈楸帆中国科幻作家专为这场活动录制的致辞视频,该视频的制作得到了中国作家协会和八光分文化的积极帮助;活动中还播放了匈牙利科普频道“太空迷”负责人、油管主播纳吉·萨博尔奇(NAGY Szabolcs)发来的精彩视频。第10期中国文学读者俱乐部的成功举办,得到了中国作家协会鼎力支持,与布达佩斯中国文化中心和帕斯马尼·彼特大学现代东亚问题研究组联合主办。

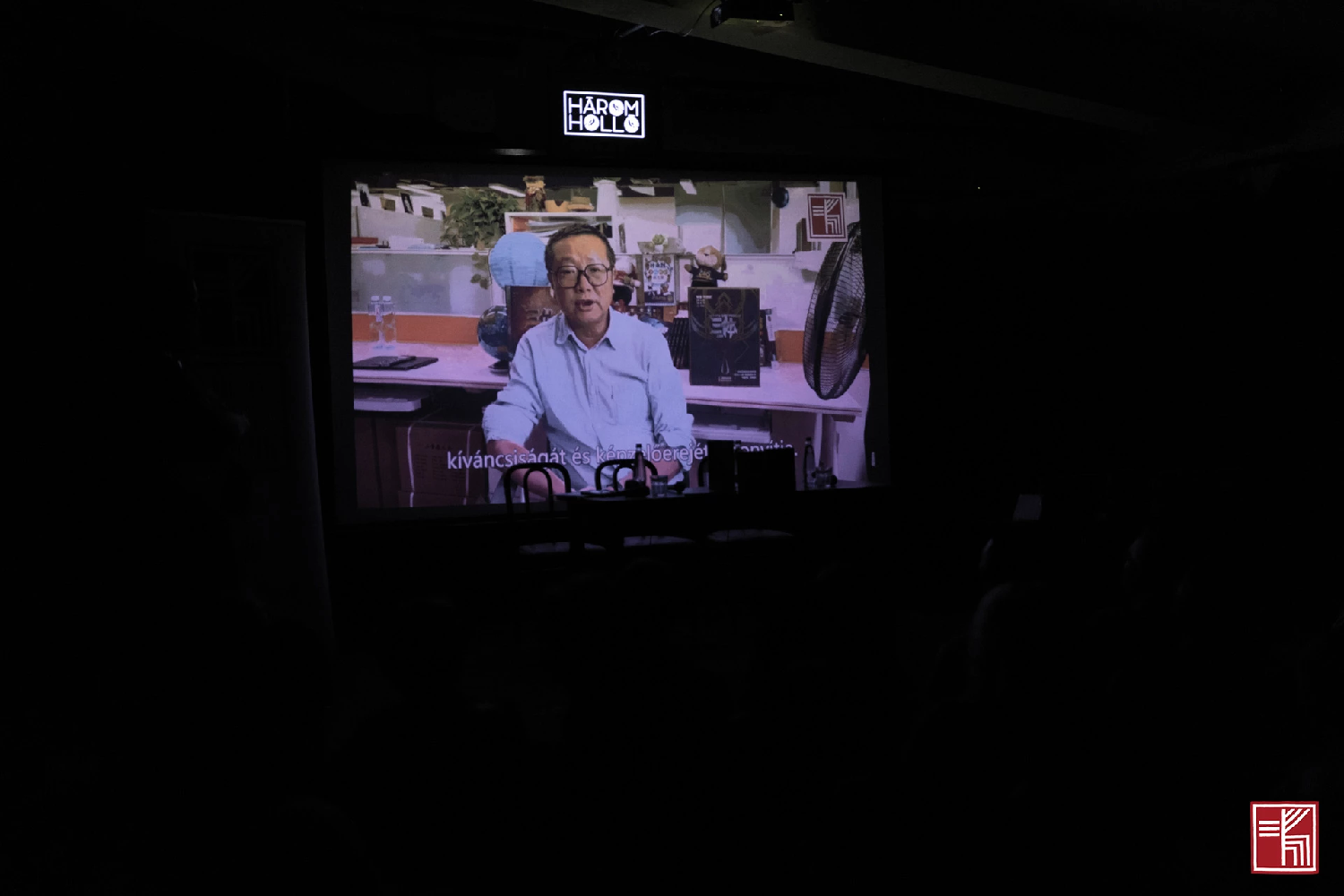

著名科幻作家、《三体》的作者刘慈欣通过视频的形式为当晚的活动拉开序幕,隔空问候了中国文学读者俱乐部活动的参加者和匈牙利读者。《三体》匈语版面世后,赢得了当地大批读者的喜爱,俱乐部的这期活动主题便是讨论《三体》在匈牙利的成功,以及中国科幻文学在他作品的带动下在世界范围内的迅速崛起。

上半场圆桌的讨论话题,主要侧重于对中国科幻小说体裁的文学溯源渊。汉学家马约尔·柯尔奈莉奥女士在2013年就曾发表过一篇题为《梦想成真了吗?》的学术文章,详细介绍了中国科幻文学在19-20世纪之交萌芽的诱因与结果。除了老舍《猫城记》(1933)为代表的、以批判社会现实为目的的讽刺小说之外,她特别提到了可归类为“科幻小说”的早期作品,包括梁启超的《新中国未来记》(1902年)和卢士锷的《新中国》(1910年)。这些作品通常被视为对当代中国科幻作品影响很大的先声。嘉宾们一致认为,刘慈欣作品的特点之一就是将中国古典文学的传统元素实用并融入到自己的作品。

托考伊·若尔德是当代匈牙利汉学家中译介中国古典作品最多、影响做大的翻译家,他列举出多个令人兴奋的例子对刘慈欣《三体》如何运用中国古代神话进行了分析说明。谈到自己的最新译作、刚跟匈牙利读者见面的《新纪元》(1908出版,碧荷馆主人著),他说早期科幻小说的目的主要是作为推动当下变革的工具和普及西方的科学知识,中国科幻文学经过百年的摸索,如今已取得巨大的发展。

上半场的嘉宾还谈及了中国传统的奇幻小说,并提到志怪小说、传奇故事等文学体裁。

在两场圆桌讨论之间,插播了“太空迷”频道负责人、油管主播纳吉·萨博尔奇的视频,使会场的气氛更加活跃。他不仅讲述了自己阅读《三体》的真实感受,还介绍了自己通过科普频道推出的《三体》系列讨论,他邀请天文学家、天体物理学家和中国问题专家对刘慈欣的三部曲《三体》进行了多角度的深度探讨。

宗博莉·克拉拉女士强调说,中国文学读书俱乐部的使命不仅仅是介绍书籍,还要向匈牙利读者介绍中国作家。因此,作为读书会的一个已成为常规的重要环节,她为观众播放了韩松、宝树和陈楸帆三位当红科幻作家的视频致辞,该视频是在中国作协、八光分文化的帮助下制成的。

下半场圆桌讨论由匈牙利著名汉学家邵莱特·盖尔盖伊主持,他将当代中国科幻小说在匈牙利的传播与中国成为2008年布达佩斯书主宾国以及匈牙利科幻杂志《星系》发表中国科幻小说专辑联系到一起,那也是中国当代科幻小说第一次与匈牙利读者见面。正如邵莱特所说,中国科幻文学经历了一百多年的发展,尤其在近些年突飞猛进,中国科幻文学在语言、结构上吸收了传统文学的元素,不仅对读者来说已然达到了世界水准,甚至可以说,已经在引领世界的潮流。

下半场的第一位发言者是翻译家本柯·费伦茨·本克,刘慈欣的《球状闪电》、郝景芳的《回到卡戎》以及陈秋帆的短篇小说《鼠年》、《丽江的鱼儿》、《沙嘴之花》就是通过他的译笔与匈牙利读者见面的。他说,要想翻译好一部优秀的中国科幻文学作品,不仅需要具备对复杂科学理论的理解、对西方科幻传统的熟悉,还要对中国文化背景有透彻的了解。

帕夫里切克·帕特利克是中国与东亚问题学者、布达佩斯考文努斯大学博士生,也是郝景芳《折叠北京》的匈文译者,他将刘慈欣三部曲《三体》中表现出的冲突与晚清中国与欧洲文明的历史碰撞进行了有趣的对比。另外,他还在《三体》中读到对冷战的批判,这一解读引发了在场听众的很大兴趣。他还提到了科幻作品翻译上的技术性问题以及专家审校订的可能性。

罗兰大学中国专业的学生佩莱·托马什的毕业论文,便是对刘慈欣短篇小说《流浪地球》的翻译与分析。他和其他嘉宾一样,也试图找出《三体》爆火的原因。他认为《三体》的成功,除了叙述的风格,还在于他以易于理解的方式、基于普遍性经验阐述复杂的科学问题。此外,嘉宾们一支强调了互联网在轻松传播该类型作品方面的特殊作用。

圆桌讨论在现场听众积极的提问和热烈的回应中结束。之后,活动还以招待会的形式继续,为嘉宾和听众的进一步充分交流提供了机会。

(中国文学读者俱乐部供稿)